実施概要

山口県庁では、EBPMに基づく政策立案とデータ利活用力を育むため、

2022年から3年間にわたり「データアカデミー」「VPMM研修」を実施。

県庁と市町村が協働し、ビジョン策定・ダッシュボード作成・施策立案などを

行う中で、参加者は“データを使いこなす実践力”を獲得した。

数字を通じて対話し、決断する、その先駆けが今ここに出来上がる。

- 団体名:山口県庁

- サービス名:VPMM(データアカデミー)

1.実施内容

1.実施内容

課題感、状況

「なんとなく、で判断していないだろうか…」

自治体ではよく聞く話である。

EBPM――エビデンスに基づく政策立案。

その言葉は知っていても、日々の業務の中でデータを

見て、使い、判断するという文化は、まだ県庁全体には浸透していませんでした。

小さな市町村も多い山口県では、個別に研修を展開するのも難しい。

でも、だからこそ必要だったのです。

「データを使いこなす力」を、すべての職員が身につけるための

新しい仕掛け、それが、データアカデミーが必要となったのです。

取り組み

研修は、毎年一つのテーマを掲げ、参加者は自らの関心や課題感に

応じて希望テーマを選びます。そこから生まれたグループが

半年間、Teams上で連携しながら、データ分析、意見交換、資料共有を行います。

民間と同じようなプロセスを体験するなかで、行政職員たちは

少しずつ「自分たちも変われる」という実感を手にし始めました。

研修の最初には、BPR(業務改革)やデータ利活用の基礎を

座学で揃える時間も設け、知識の土台をしっかり築いた上で進みます。

これは単なる学習ではなく、実務と直結する「問い直しの旅」でもありました。

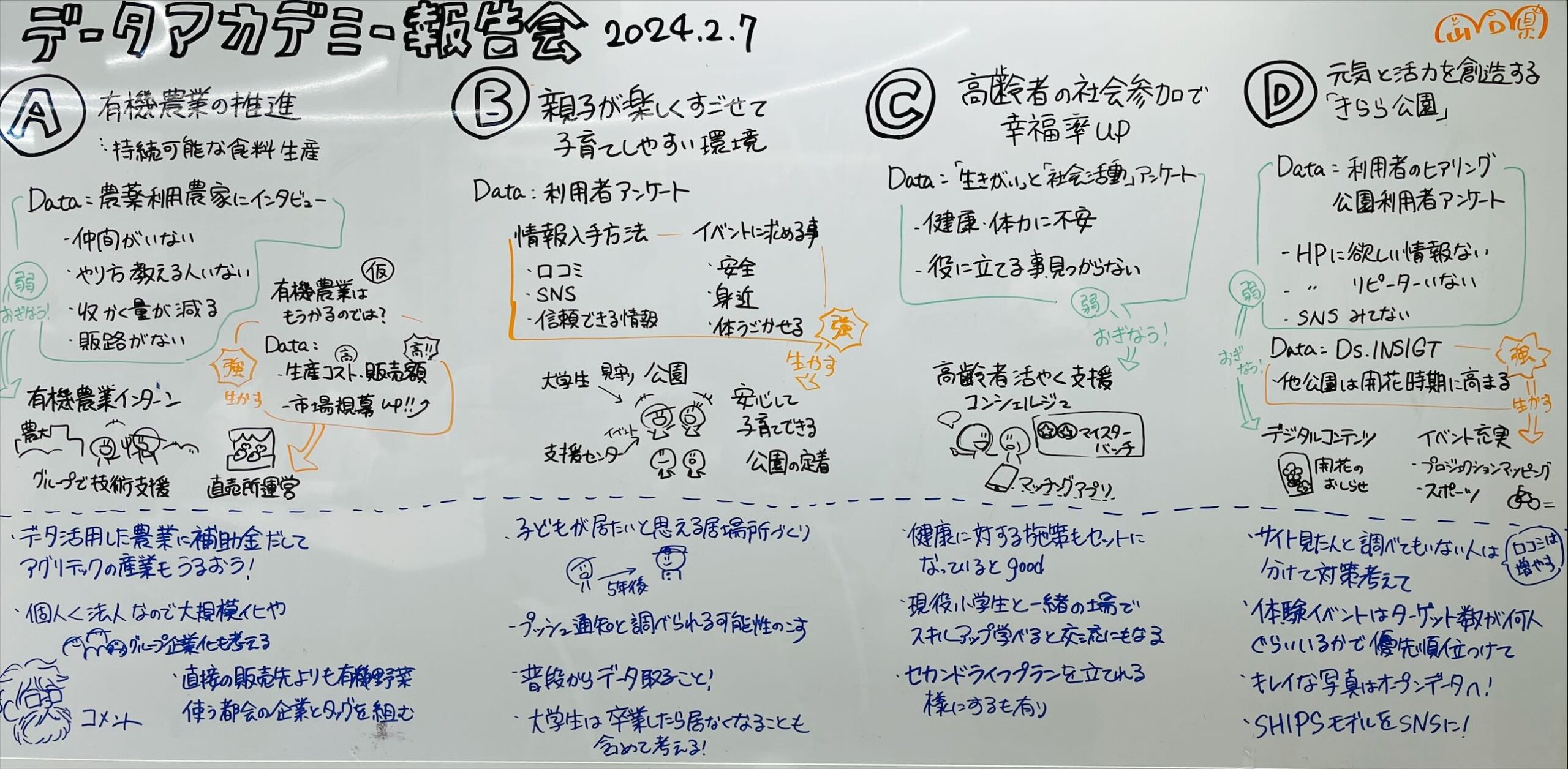

初年度

最初は、「サービス立案型」というテーマが掲げられました。

チームは、自分たちの業務を振り返り、改善できるポイントを

データとともに掘り起こしていきます。

数値に表れる実態と、現場での感覚が交差するなかで

「データって、実はとても身近な武器なんだ」と気づく職員も増えていきました。

そして驚くべきは、市町村とのやり取りが業務を変える新たな一端となったこと。

この報告書は郵送でやり取りする必要があるのか?などの多くの問いが出てきた。

県と市町村が対等に向き合い、共有するという“自治体間の壁を超えた協働”が実現しはじめたのです。

さらにプロトタイプづくりにも挑戦。触れて、使って、直して、また使ってみる――

その試行錯誤が、サービスの本質をあぶり出し、次なる改善へとつながっていきました。

報告会では、成果だけでなく、「自ら使い、デザインを回す」実践例として、

シビックテックラボの講演も実施。県職員たちのまなざしは、確実に変わりはじめていました。

2年目

研修はVPMM(Vision and Policy Making Methodology)研修へと進化します。

そう、住民の目線やビジョンを定義せず、目の前の施策を掘り下げるだけでは

ダメだと気がついたからです。

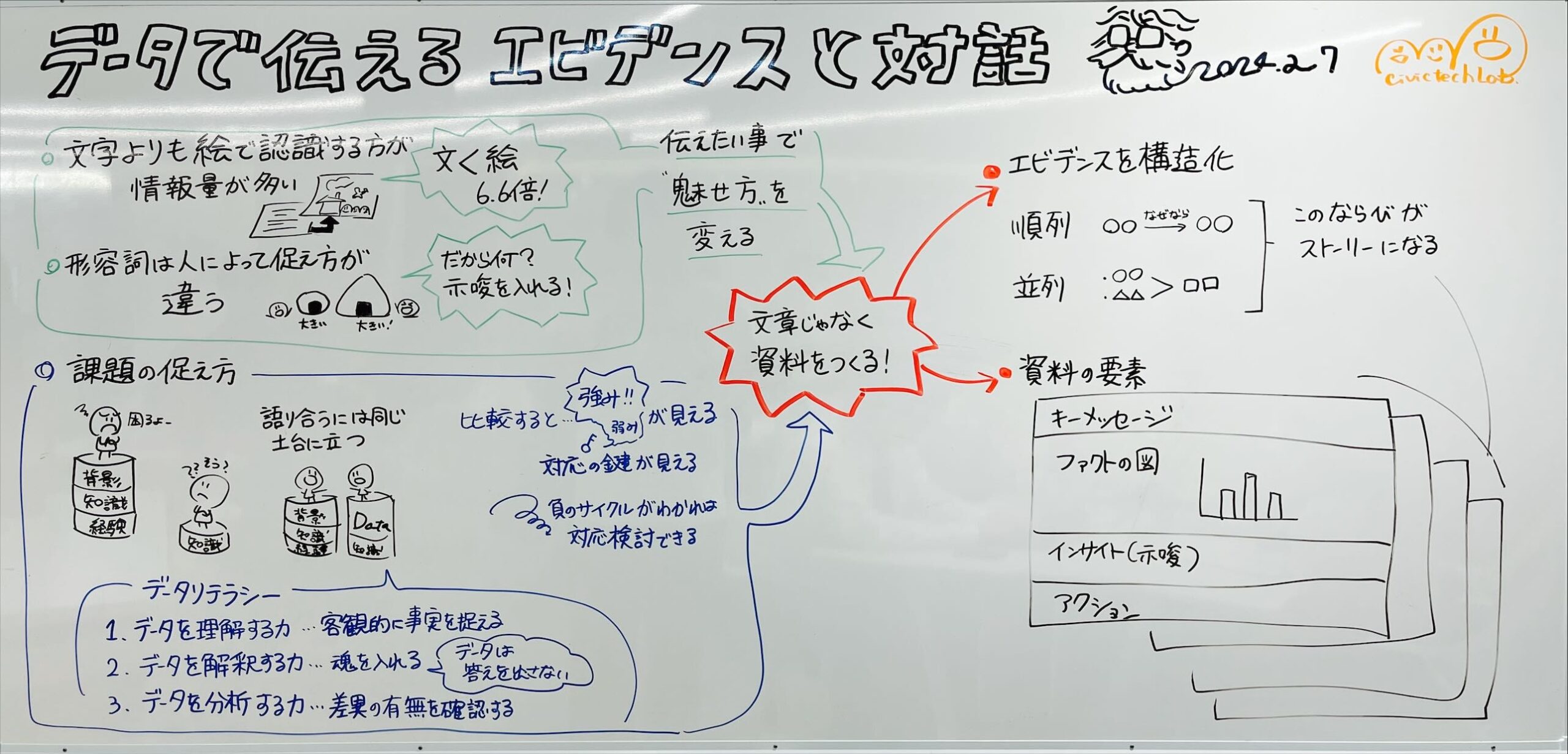

この年の主軸は「可視化と合意形成」。データを示しながら政策を

どう伝え、どう共感を得るか。

そのために、ユーザーリサーチや定性・定量のデータ収集、ダッシュボード作成にも取り組みました。

そこで初めて気づくのです――

「そもそも、自分たちの組織には、必要なデータがなかった」

「そもそも、見せたい数値が、どこにも整理されていない」

でもそれが、この研修の大きな価値でした。

“ないなら、つくる”という覚悟と知恵を手に入れること。それが、データ利活用の原点なのです。

講師には、自治体出身者も迎えました。

彼らの経験は、参加者にとって“未来の自分”を感じさせてくれる存在。

こうした対話が、職員の内側にある可能性をゆっくり引き出していきました。

研修中でのグラフィックレコーディングは高評価を得て、派生的に専門研修が生まれるほどに。

Figmaを使ったビジュアル設計や、「データで伝える力」を磨く

実践的な講演も、職員の中に深く刻まれていきました。

3年目

研修はクライマックスへ。「山口県が本当に目指す姿とは何か」。

抽象的な問いに真正面から向き合う時間が始まりました。

多くの職員が「全部やりたい。でも全部はできない」と言います。

何を優先すべきか決められないと言います。

だからこそ、ビジョンが必要だったのです。

地域によって異なる課題、変化するパラメータ、

それらを言語化し、指標に落とし込み、施策へと結びつける。

そのプロセスを、参加者はひたむきに歩んでいきました。

Tableauを用いたダッシュボードには、山口県の「理想」と「現実」が並びます。

課題、分析結果、目指す数値、そしてその実現のための政策――

まさに、データで語る未来地図が描かれていったのです。

最終報告会では、参加者全員に修了証書が手渡されました。

その背中には「やりきった者だけが持つ誇り」が宿っていました。

価値創造

この3年間、研修から生まれた成果は小さくありません。

市町村からは、データ分析に基づく政策立案で、実際に実行可能な施策がいくつも生まれました。

県庁としては、市町村と一緒に学ぶことで、

現場の課題の“輪郭”がくっきりと浮かび上がり、政策の解像度が格段に上がったのです。

コロナ禍では、この研修で得た知見が業務改革に活用され県庁職員が

コロナ対策の現場の業務改善に繋げたり、ノーコードツール(Glideなど)を

用いた行政サービスづくりにも挑戦する職員が現れました。

まさに、点と点がつながり、次の時代をつくる“線”となって走り出したのです。

結論

データは、ただの数字ではありません。

それは、“問い”の種であり、“対話”の入口であり、“決断”の背中を押す力です。

見て、使って、判断して、決断して、合意を得る――それは、人の心と社会をつなぐ技術です。

山口県はもともと維新を起こせる地

きっとこれからも職員一人ひとりの中で進化し続けるでしょう。

変わる、それは数値も人も同じこと。

そして、あなたが、

次の「問い」を創る番かもしれない。

2.デジタル × デザイン × データ

2.デジタル × デザイン × データ

※ご覧のサービスの中で、デジタル、デザイン、データがどの程度必要になるか、の指標です。

100:がっつり伴走型で実施

50:座学またはショートワーク

0:無し

4.詳しく知る

4.詳しく知る

VPMMについて詳しく知りたい

費用感や実施回数、サービスの内容を知りたい方はサービスのページをご覧ください

Let’s go & Next challenge !

どこから始めたらいいかわからない。また失敗してしまうのではないか。

そんな思いがある人、今度こそ、一緒に変えていきませんか?

自治体・企業の方はこちら